2月6日に今後のZEH補助金予定が発表されました。

三次公募が約25億円でおおよそ2,000件程度。

四次公募が約40億円でおおよそ3,200件程度との事。

太陽光発電システム・HEMSと併せて新築を

お考えの方は早めにご相談下さい。

また、住宅ストック循環支援事業につきましても

引き続きご相談を承っております。

補助金を有効に活用して、より良い家造りの

お手伝いが出来れば何よりです。

2月6日に今後のZEH補助金予定が発表されました。

三次公募が約25億円でおおよそ2,000件程度。

四次公募が約40億円でおおよそ3,200件程度との事。

太陽光発電システム・HEMSと併せて新築を

お考えの方は早めにご相談下さい。

また、住宅ストック循環支援事業につきましても

引き続きご相談を承っております。

補助金を有効に活用して、より良い家造りの

お手伝いが出来れば何よりです。

先日、弊社が所属する地域型グリーン住宅事業

「恵の会」の活動で原木~製材までの工程見学に

行って来ました。

場所は下仁田町にあります小井土製材さんです。

こちらでは群馬県産材を中心とし、原木から

製材までを一貫して生産しています。

こちらが原木。

迫力ある原木に圧倒されます。

こちらがヒノキと杉。

これらの皮剥ぎから始まります。

そしてその後レーザーで墨を出しカット。

その後乾燥機にかけられ、出荷されるその日を待ちます。

改めて、木の家造りに対する思い深まる日と

なりました。

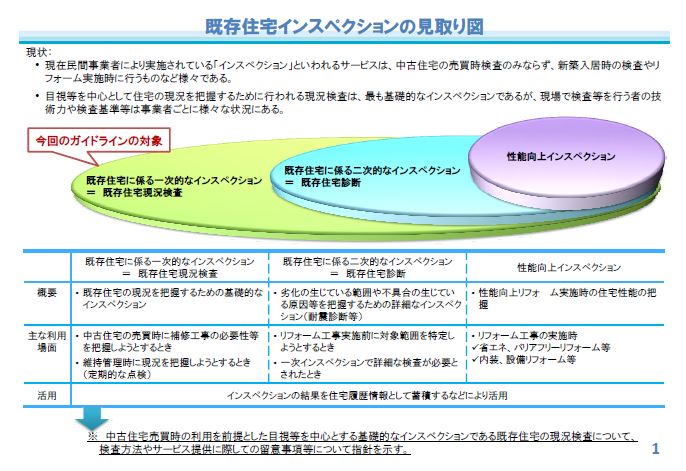

昨年こちらでご案内しました国土交通省の

補助金事業となります

「住宅ストック循環支援事業」の交付申請が

1月18日より開始しました。

補助の対象となる案件は

①住宅のエコリフォーム

②良質な住宅の購入

③エコ住宅への建替え

となり、それぞれ案件ごとに30万円~50万円の

補助を受けることができます。

①のエコリフォームは開口部や屋根・外壁・床

の断熱改修や設備エコ改修の他、バリアフリー

改修や耐震改修等にも補助適用がうけられます。

③の建替えについては耐震性のない既存住宅

(S56,5,31以前の建物)をエコ住宅取得者が

建替える事により補助を受けることができます。

こちらの特徴としてはエコ住宅の新築と居住が

条件となり、建築地は既存の所有の有無は問いません。

事業の今期予算は250億円と、以前の省エネエコポイント

の3分の1以下です。

その為、早めに締め切られる可能性もありますので

ご検討される方は早めの申し込みをされたほうが

良いでしょう。

新年あけましておめでとうございます。

昨年度は皆様に大変お世話になりました。

天工ハウジングは本日より営業開始となります。

本年も何卒宜しくお願い致します。

天工ハウジング株式会社 代表取締役 竹澤 孝司

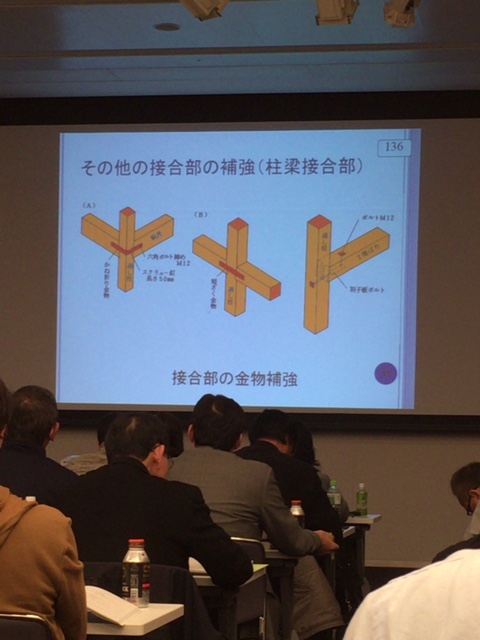

今週14,15日と2日間に渡り開催された

国土交通省・日本建築防災協会主催の

木造耐震診断・耐震改修資格者講習を受講

して来ました。

今回は若干長文となりますが、

地震と住宅の関連性に

ついて興味ありましたらご一読ください。

開催場所は東京都の永田町にありますJA共済ビル

です。

今回の講習の目的は、国土交通大臣が定める

耐震診断実施後に建築物の耐震性を

向上させるために実施する耐震改修を

的確に行うために、耐震改修の考え方

及び技術を習得する為に建築士を対象としたもの

です。

比較的広い会場でしたが、全国から300名以上の

参加があり、密度の濃い会場となりました。

皆さんもご存じのとおり、日本は地震大国です。

記憶にも新しい熊本地震も含め、所謂大震災が

頻繁に起きています。

近代の中からM6.5以上の大地震を振り返ると

主だった事例として

・1923 関東大震災

・1974 伊豆半島地震

・1978 伊豆大島地震

・1983日本海中部地震

・1995 兵庫県南部地震

・2004 新潟県中越地震

・2011 東北地方大地震

・2016 熊本地震

この他も多数起きていますが、大地震による

建物の倒壊に伴い建築基準法も度々改正されて

きました。

大きな改正が行われましたのが昭和56年の

耐震基準改正となります。

現在進められています住宅ストック循環支援

事業の優良リフォームや建て替えもこの基準を

基として動いています。

いくら頑丈な建物を造っても地盤が軟弱では

不動沈下や液状化現象により建物が傾き、または

沈んでしまいます。

また、地盤を改良しても建物が脆弱では大地震の

水平力や引抜力に対抗できないため、平成12年

には柱頭・柱脚及び筋違い等の接合部に関する

法改正が行われました。

ただし、現行の建築基準法は大地震に対し、

「倒壊しない」

が大前提ですので、壊れないわけではありません。

ですので、どこまで建物の耐震性能を高めるか

は建築士それぞれの判断に委ねられています。

熊本地震では震度7が2回続けて起きるという、

まさに想定外の大地震でした。

が、最も被害が出た益城町において、

住宅性能表示制度の耐震等級3を取得していた

住宅が16棟あり、そのうち14棟が無被害、

残り2棟が軽微の被害だったと調査で明らかに

なっています。

もちろん耐震性を高めれば高めるほどコストも

上がっていきますので、施工者と注文者の

打ち合わせが必要になっていきます。

建物の耐震性能を表すのに

「上部構造評点」という数値で表す事もできます。

評点1.0以上は一応倒壊しない。

評点1.5以上は倒壊しない。

と定められています。

ここで重要なのが、S56年以前に建てられた住宅の

多くが評点1.0以下の可能性が高いということです。

評点1.0以下になりますと倒壊する可能性がある、

評定0.7以下は倒壊する可能性が高い、となります。

その為、国ではS56年以前の基準で建築された建物

の耐震性を高めようと様々な施策に動いている訳

となります。

耐震診断にも簡易的な「一般診断法」と

「精密診断法」とがありますが、最終的には

専門家の診断の必要があります。

安心して暮らせる住宅の大切さを改めて実感

した貴重な2日間となりました。

11月1日現在、ZEH認定件数は3,593件、

群馬県内の認定件数は252件、ですが

なんとそのうち約2/3が県外のビルダー(ほぼメーカー)

となっています。

H28年度第二次補正予算ではおよそ100億円が計上

されましたが、90%以上が大手ハウスメーカーの

取得が見込まれています。

補助金の獲得も容易ではありません。

1次公募から4次公募では一次消費エネルギー削減率

20%~30%で獲得できていましたが、五次公募から六次公募

は全国から応募が殺到し、予算が足りず五次六次同時採択と

なり、また一次消費エネルギー削減率も50%を超えるという

状況。応募全体の補助金獲得率も約17%!!という

結果となりました。

今後地場の中小工務店がより活発にZEHを含む省エネ住宅

造りに取り組みやすい環境づくりが,国の今後の課題では

ないでしょうか。

11月1日現在、ZEH認定件数は3,593件、

群馬県内の認定件数は252件、ですが

なんとそのうち約2/3が県外のビルダー(ほぼメーカー)

となっています。

H28年度第二次補正予算ではおよそ100億円が計上

されましたが、90%以上が大手ハウスメーカーの

取得が見込まれています。

補助金の獲得も容易ではありません。

1次公募から4次公募では一次消費エネルギー削減率

20%~30%で獲得できていましたが、五次公募から六次公募

は全国から応募が殺到し、予算が足りず五次六次同時採択と

なり、また一次消費エネルギー削減率も50%を超えるという

状況。応募全体の補助金獲得率も約17%!!という

結果となりました。

今後地場の中小工務店がより活発にZEHを含む省エネ住宅

造りに取り組みやすい環境づくりが,国の今後の課題では

ないでしょうか。